10月13日,我院吴彦霖副教授与复旦大学研究人员合作撰写的题为“Synergizing Surface-Bound Radicals with Singlet Oxygen to Expedite Emerging Organic Contaminant Degradation in Soil-Based Heterogeneous Surface Oxidation”的研究论文,在国际顶级环境类期刊Environmental Science & Technology(JCR一区,中科院一区Top,IF=11.3)在线发表并展示在EST网站首页。我院吴彦霖副教授为该论文的第一通讯作者,复旦大学董文博教授为该论文的共同通讯作者。

一、研究背景和主要结论

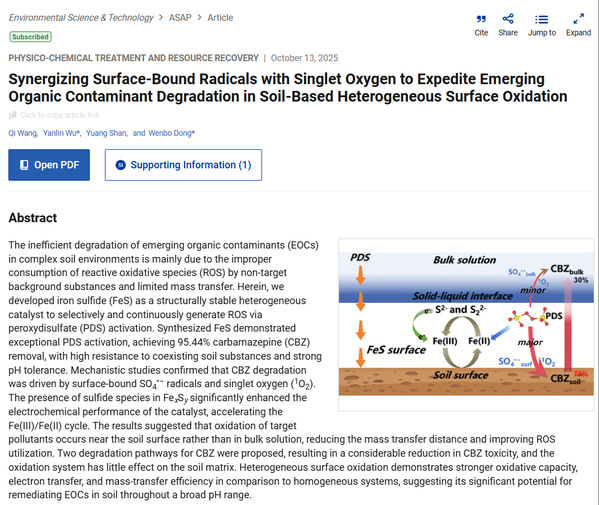

复杂土壤环境中的新兴有机污染物(EOCs)的修复一直是国内外关注的热点,然后往往EOCs在土壤中的降解效率低下,其主要原因是非目标背景物质太多,对活性氧物种(ROS)大量地消耗,以及土壤中传质过程受阻。因此,我们开发了一种结构稳定的多相催化剂FeS,通过活化过二硫酸盐(PDS)选择性地持续生成活性氧物种。合成的FeS对PDS有很好的活化作用,对卡马西平(CBZ)的去除率为95.44%,对共存的土壤物质具有很高的抗性和较强的pH耐受性。机理研究证实,CBZ的降解是由表面结合的SO4•–自由基和单线态氧(1O2)驱动的。FexSy中硫化物的存在显著提高了催化剂的电化学性能,加速了Fe(III)/Fe(II)循环。结果表明,目标污染物的氧化发生在土壤表面附近,而不是在溶液中,减少了传质距离,提高了活性氧物种的利用率。与均相体系相比,非均相体系的表面氧化具有更强的氧化能力、电子传递和传质效率。因此,其在较宽pH范围内具有修复土壤EOCs的应用潜力。

二、主要研究方法

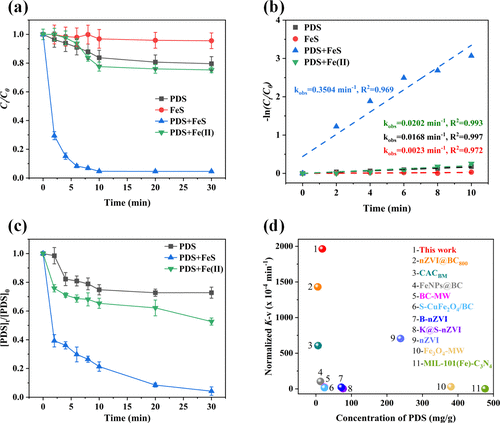

图1. 不同反应体系中CBZ的(a)降解效果,(b)反应速率常数的对比,(c) PDS的分解效率和(d)与其他文献的对比

通过对土壤中CBZ的降解,初步考察了催化体系对污染物的去除性能,如图1a所示。反应10 min后,在FeS/PDS体系中,CBZ的降解率就能达到约95 %。FeS/PDS体系的降解速率常数(kobs)是Fe(Ⅱ)/PDS的17.3倍,并且比单独使用PDS时提高了20.9倍(图1b),证实了非均相催化剂FeS活化PDS的优越性和在土壤中显著的稳定性。通过测定反应过程中PDS残留浓度来评价PDS的分解和利用效率,如图1c。通过对比其他文献可知,本研究对污染物的去除效率是最优的,如图1d。

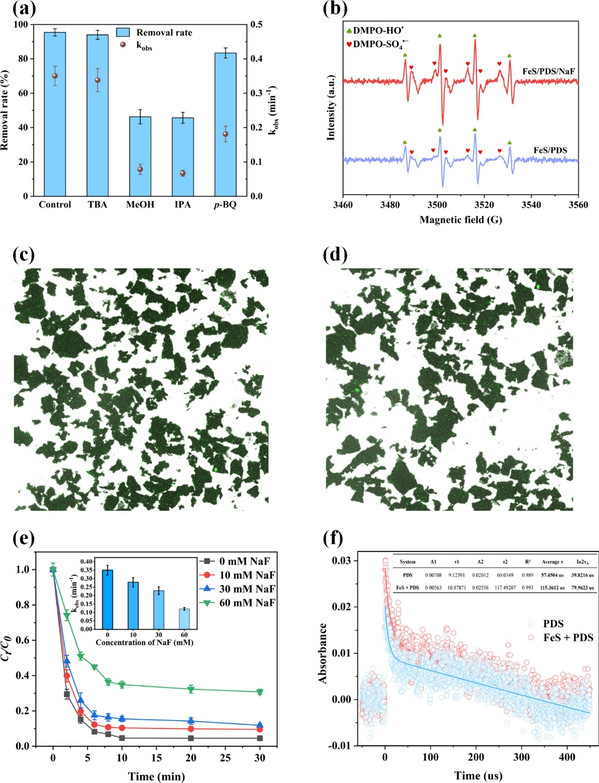

图2. (a)不同淬灭剂对CBZ降解的抑制;(b)添加和不添加NaF的EPR光谱;(c-d)表面结合的SO4•−自由基的共聚焦荧光图像;(e)NaF浓度对CBZ降解的影响;(f)添加FeS前后SO4•−的瞬态衰减。

添加不同淬灭剂的实验证明了表面结合的SO4•−对CBZ的降解起着重要作用,而HO•在该反应体系中不占主导地位。F−离子可以促进表面结合自由基从催化剂本体释放到溶液中,NaF加入FeS/PDS体系显著增加了DMPO-HO•和DMPO-SO4•−的信号强度,进一步证明了表面结合自由基的存在。以萘普生作为荧光探针,将其引入FeS/PDS体系后,在FeS 表面检测到了明显的荧光信号,这一结果表明形成了表面结合的SO4•−。随着NaF浓度的升高CBZ的降解效率逐渐下降,这是因为表面结合自由基释放到溶液中时,由于自由基寿命较短,传质距离有限,容易发生自淬灭,从而不能有效降解土壤中的CBZ。利用激光闪光光解-瞬态光谱技术探测了SO4•−的衰减,加入FeS后,SO4•−的衰减明显变慢,也证实了表面结合的SO4•−具有较长的寿命。

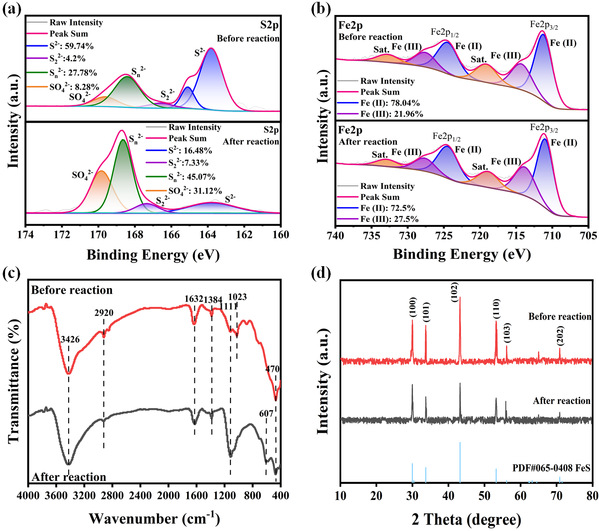

图3. 反应前后FeS中(a) S 2p和(b) Fe 2p的XPS光谱;(c) FTIR光谱;(d) XRD谱图

S 2p的XPS光谱显示反应前FeS中的主要硫物种为还原性硫种,包括S2-、S22-和Sn2-,反应后,这些硫物种的总百分比从91.72%降低到68.88%,而氧化后生成的硫物种(SO42-)显著增加。此外,Fe 2p XPS光谱结果表明,Fe(II)和Fe(III)的比例由78.04%和21.96%变为72.5%和27.5%,表明Fe(II)部分转化为Fe(III)。反应前后的FTIR光谱结果显示,1111 cm-1处FeS的强度增加并且在607 cm-1处出现新的峰,表明FeS表面S-SO42-的含量增加。XRD结果显示,反应前后FeS的物相和强度变化不大,说明该材料具有重复利用的潜力。

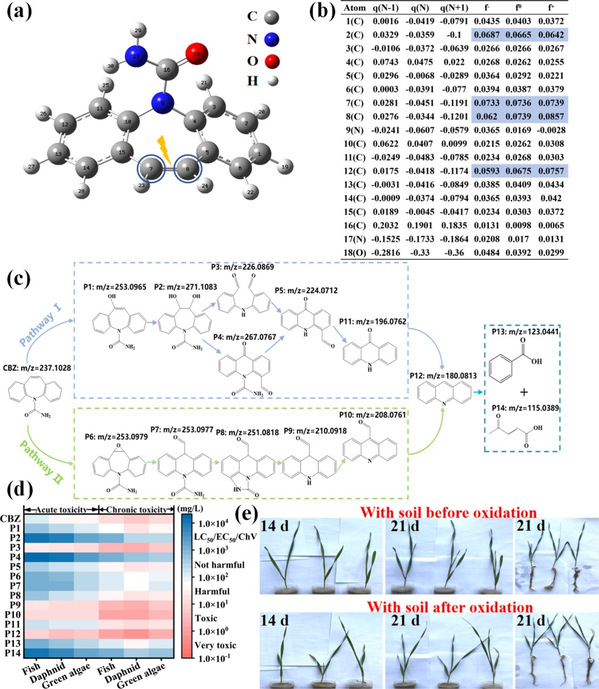

图4. (a) 优化后CBZ的分子结构; (b) CBZ电荷分布及Fukui指数; (c) CBZ的降解途径; (d) CBZ及其降解产物的慢性和急性毒性; (e) 处理前后的土壤对小麦生长的影响。

通过UPLC-QTOF-MS和化学计算对中间产物进行分析,阐明了CBZ的降解途径;通过ECOSAR预测了CBZ及其中间产物的潜在急性和慢性毒性;通过在不同土壤中种植小麦并观察其生长来证实土壤修复的有效性。

三、总结

非均相介质对EOCs氧化降解的影响一直是修复有机污染土壤的一个复杂而实际的挑战。其中,传质的局限性是非均相反应的固有缺陷,而在类Fenton反应中,这一问题一直被忽略。本研究中,探讨了非均相FeS/PDS体系对CBZ污染土壤的去除性能和传质过程。研究结果表明FeS可以有效地活化PDS以降解CBZ,且大大优于其他活化剂。FeS/PDS体系能够连续生成表面结合态的SO4•−和1O2,并可在较宽的pH范围内有效降解CBZ。与单一Fe(II)离子相比,S2−和S22−的存在显著提高了催化剂的电化学性能,从而加速了Fe(II)/Fe(III)的循环,提高了催化剂活化PDS的效率。此外,这种非均相表面氧化可将活性氧定位在污染物附近,缩短传质距离并抑制自由基的自猝灭。在降解过程中鉴定出14种产物,提出了两条潜在的降解途径,证明了生态毒性的显著降低。总的来说,本研究为类Fenton非均相催化剂的开发和应用于有机污染土壤的修复提供了理论基础。

文章链接:

https://doi.org/10.1021/acs.est.5c04418